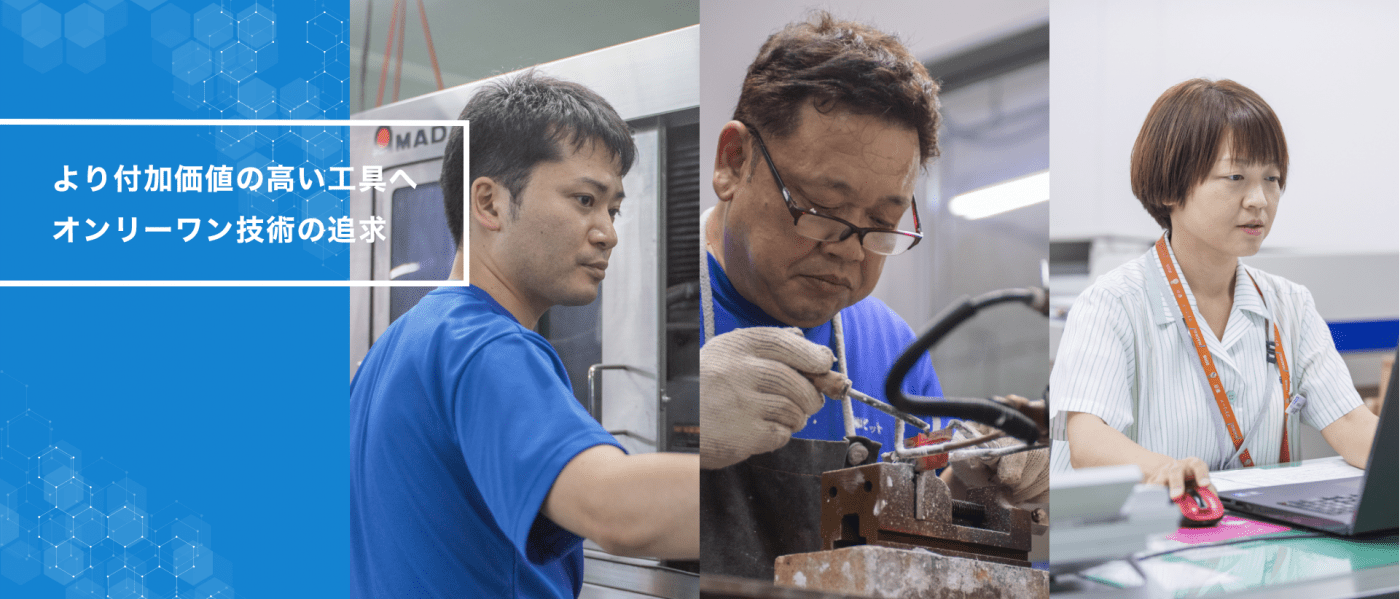

課題解決型(PBL)実習を行いました。

2022-09-01

こんにちは。青山です。

先日、地元の大学の理工学部の学生さんを対象とした実習を行う機会をいただき、

「課題発見セミナー」の企業実習をビットにて行わせていただきました。

この課題解決型学習はPBL(PBL=Project Based Learning)といい、

この課題解決型学習はPBL(PBL=Project Based Learning)といい、

知識の丸暗記などのような教科書に沿った受動的な学習ではなく、

自ら問題を発見し解決する能力を養うことを目的とした教育法のことを指します。

この学習法は、正しい答えにたどり着くことを重要視するのではなく、

自ら問題を発見し解決する能力を養うことを目的とした教育法のことを指します。

この学習法は、正しい答えにたどり着くことを重要視するのではなく、

答えにたどり着くまでの過程(プロセス)が非常に大切であるという学習法として注目されています。

またこのPBLは、アクティブラーニングの教育方法としても非常に注目されています。

アクティブラーニングとは、

またこのPBLは、アクティブラーニングの教育方法としても非常に注目されています。

アクティブラーニングとは、

教わる側が体験学習やグループディスカッション、議論・討論会、グループワークなどを中心に学習する方法で、

講義を聞いたり、読書などをするだけではその知識は定着しづらく、

グループ討論で他者と議論したり、実践で経験し自ら体験すること、他の人に教えるなどをすることで

その経験し得た知識が定着しやすくなるといった教育法です。

これらの「物事を学ぶ過程」に注目し、

講義を聞いたり、読書などをするだけではその知識は定着しづらく、

グループ討論で他者と議論したり、実践で経験し自ら体験すること、他の人に教えるなどをすることで

その経験し得た知識が定着しやすくなるといった教育法です。

これらの「物事を学ぶ過程」に注目し、

教わる側の自発性・関心・能動性を引き出し、意欲的・協働的に課題を見つけ、

積極性やコミュニケーション能力を身に着けながら、

実社会で必ず役立つ「自分たちで解決する能力」を養おうという実習です。

今回、当社が実施した実習内容は、「当社で実際に起こった不良事案について、原因追求と対策を考える」というものでした。

まず、2グループに分かれ、QCストーリーに沿って複数ある不良テーマの中から1つを選定をしていただきました。

選定理由として「不良品が客先流出し顧客に迷惑をかけてしまったため」や「方法が根本的に間違っているのは問題である」、

今回、当社が実施した実習内容は、「当社で実際に起こった不良事案について、原因追求と対策を考える」というものでした。

まず、2グループに分かれ、QCストーリーに沿って複数ある不良テーマの中から1つを選定をしていただきました。

選定理由として「不良品が客先流出し顧客に迷惑をかけてしまったため」や「方法が根本的に間違っているのは問題である」、

「不良金額が高額のため会社への損害を無視できない」などといった理由が挙げられましたが、

これをグループ員で一緒に考えることが、課題解決の第一歩となります。

わからないながらも、それぞれの考えを出し合い・ぶつけ合い、

わからないながらも、それぞれの考えを出し合い・ぶつけ合い、

なぜその課題を選定するのかを一緒に考えてもらいました。

その結果、Aグループは「超硬カッター 刃先チッピング(カケ)発生について」、

その結果、Aグループは「超硬カッター 刃先チッピング(カケ)発生について」、

Bグループは「ブッシュ 外径・内径の同心度不良について」をピックアップしました。

次に現状把握をするため問題の現場へ赴き、現物や工程などの全体像を把握し、

次に現状把握をするため問題の現場へ赴き、現物や工程などの全体像を把握し、

気が付いたこと・不具合が起こったとされる客観的証拠を集めていただきました。

人・機械・材料・方法・測定・環境(5M1E)に分類し、それぞれに関連する要因の洗い出しを行いました。

グループごとに思い当たる要因をすべて洗い出し、その要因と周辺情報から、要因を絞り込み、「なぜ」を考えて仮説を立てました。

Bグループでは要因の洗い出しがたくさん出てきて、絞り込んだ後も様々な仮説が立てられたため、

人・機械・材料・方法・測定・環境(5M1E)に分類し、それぞれに関連する要因の洗い出しを行いました。

グループごとに思い当たる要因をすべて洗い出し、その要因と周辺情報から、要因を絞り込み、「なぜ」を考えて仮説を立てました。

Bグループでは要因の洗い出しがたくさん出てきて、絞り込んだ後も様々な仮説が立てられたため、

その不具合の原因は1つでなく、様々な要因に起因するであろうことが推測されました。

Aグループからは、「砥石の粗さに問題があったのではないか」と立てた仮説の検証をするための

Aグループからは、「砥石の粗さに問題があったのではないか」と立てた仮説の検証をするための

再現テストを実機にて実施し、見事に仮説の立証ができたため、その後の対策立案も真因を捉えた対策案が立てられました。

2グループともに最後にまとめと発表を行い実習を終えることができました。

今回、大学生を招いてのPBL実習といったものは弊社としては初めての試みであり、

今回、大学生を招いてのPBL実習といったものは弊社としては初めての試みであり、

私自身とても不安でしたが、1.5日間という短期間実習のなか、

たくさんの要因の洗い出し・絞り込みや仮説立証・対策立案まで実施できたことはとても素晴らしい結果だと思います。

参加してくださった学生さんも最初は緊張であったり、わからない業界のことで悩んだりしていましたが、

参加してくださった学生さんも最初は緊張であったり、わからない業界のことで悩んだりしていましたが、

実習を通じて成し遂げることの大切さや達成感・充実感を感じてもらえたのではないでしょうか。

学生さんたちの帰り際の笑顔や、いただいたアンケートの結果などからもそれを感じ取ることができました。

課題解決型学習(PBL)の目指す目標は

「正解の決まっている課題に取り組み、知識と技能を身につけること」ではなく

「正解があるとは限らない議論(課題)を通して問題解決へのアプローチ方法を身につけること」ですので、

今回のこのPBL実習はとても意義のあるものになったと思います。

私自身、QCについて再確認させられることも多く、至らない点も多々あったとは思いますが、

資料作成・説明をはじめ、学生さんのガイドなど、とても勉強になりました。

このPBLという考え方は学力向上・学生生活だけでなく、社会人になった後もこれからの人生に必ず生かされるものと思います。

最後になりますが、今回このような良い機会をいただけたことに感謝し、

このPBLという考え方は学力向上・学生生活だけでなく、社会人になった後もこれからの人生に必ず生かされるものと思います。

最後になりますが、今回このような良い機会をいただけたことに感謝し、

今回参加してくださった学生の皆さんをはじめ、関わってくれた皆様方のご尽力に厚く感謝申し上げます。

青山でした<(_ _)>

青山でした<(_ _)>